- 徐腾科技

创造优质环境保护设备专注垃圾桶,垃圾箱,不锈钢垃圾箱定制定做

全国咨询热线15996962316

困境透视

1. 选址冲突典型案例:

2021年南京某小区因垃圾房距住宅楼仅5米,引发持续半年的群体抗议,最终耗资120万元改建。

北京朝阳区调研显示,68%居民反对垃圾房建在自家500米范围内。

2. 运维管理痛点:

广州某区环卫部门统计,超30%垃圾房存在清洁不及时、设备损坏问题,日均投诉量达4.2起/万人。

创新实践

1. 空间功能融合设计:

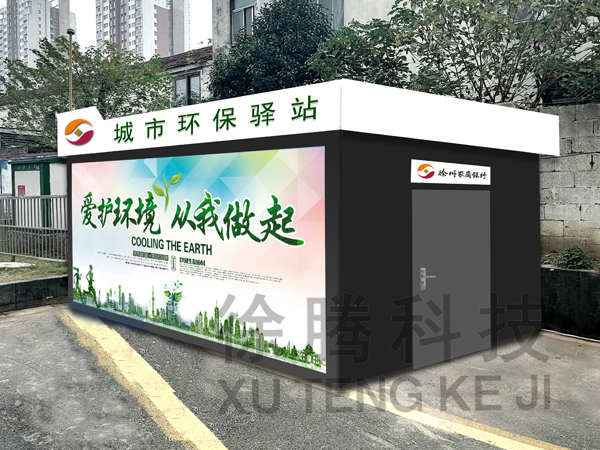

成都“垃圾房+便民驿站”模式:顶层设光伏板发电,内部整合快递柜、共享工具间,使用率提升300%。

杭州拱墅区将垃圾房改造为社区花园,种植吸附异味的绿萝、常春藤等植物,投诉量减少89%。

2. 数字化管理平台:

上海浦东新区开发“清运实时地图”,居民可查看垃圾房满载状态,错峰投放率提高至76%。

深圳推行“扫码评价系统”,保洁员服务质量与绩效工资挂钩,市民满意度从61%升至93%。

长效机制构建

1. 利益补偿机制:

厦门对垃圾房周边200米内住户减免10%物业费,财政年补贴超2000万元。

2. 公众参与制度:

重庆建立“垃圾分类议事会”,由居民投票决定垃圾房开放时间、保洁方案,执行率高达98%。

垃圾房不仅是环保设施,更是社会治理的试验场。需通过空间正义分配、技术赋能和制度创新,化解“必要之恶”与宜居需求的矛盾。